सार

एकनाथ शिंदे और ज्योदिरादित्य सिंधिया के बगावत में मूल फर्क यह है कि यह विद्रोह न केवल सत्ता में भागीदारी के लिए था बल्कि यह भारतीय राजनीति में लहरा रहे परिवारवाद के खिलाफ भी है।

विस्तार

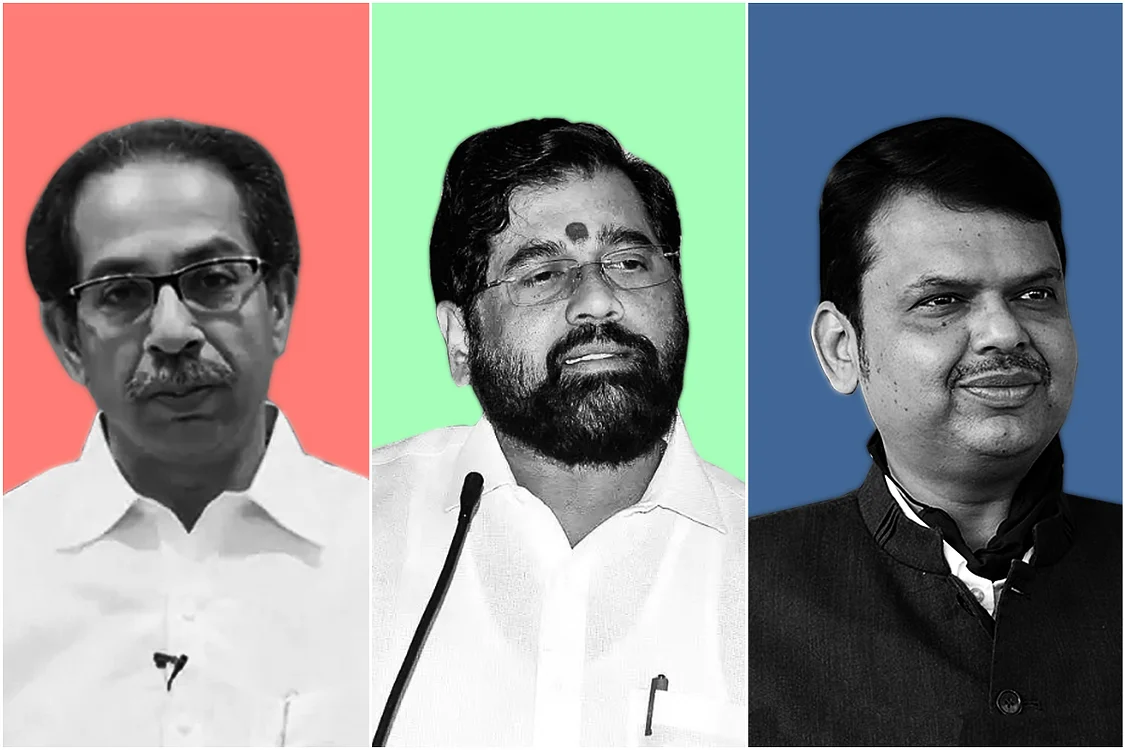

महाराष्ट्र में बीते दस दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक का बहुप्रतीक्षित अंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के रूप में हुआ। सबको पता है कि इस राजनीतिक रवानगी की पटकथा भाजपा ने शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर रची थी। शिंदे और उनके 39 साथियों की शिवसेना से बगावत के पीछे कई कहानियां सुनाई जा रही हैं। इनमें ईडी का दबाव, पैसे का भारी लेन-देन, शिवसेना में ही विधायक व मंत्रियों की उपेक्षा तथा इससे भी बढ़कर सत्ता के लिए पार्टी का हिंदु्त्व विरोधी स्टैंड लेना शामिल है।

इनमें से कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का यह महानाट्य दो साल पहले मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों की कमलनाथ सरकार से बगावत से कई गुना बड़ा और ज्यादा जटिल था। संयोग से दोनों मामलो में बगावत की बागडोर ‘शिंदे’ के हाथो में ही थी (सिंधिया का वास्तविक सरनेम भी शिंदे ही है)।

एकनाथ शिंदे और ज्योदिरादित्य सिंधिया के बगावत में मूल फर्क यह है कि यह विद्रोह न केवल सत्ता में भागीदारी के लिए था बल्कि यह भारतीय राजनीति में लहरा रहे परिवारवाद के खिलाफ भी है।

महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना के संस्थापक तथा आराध्य बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी और तीसरे बेटे उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार की विदाई से पहले फेसबुक पर दिए अंतिम भाषण में जो बात बार-बार दोहराई, वो थी कि बागी यह देखकर खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी पुत्र को गद्दी से उतार कर ही दम लिया। वो इस खुशी में मिठाइयां खा रहे होंगे।

इसका अर्थ यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना में नेतृत्व को लेकर जारी परिवारवाद को संगठन का हर कार्यकर्ता शिरोधार्य करे। गोया यह विरासत किसी एक पीढ़ी तक मर्यादित न होकर सात पीढ़ियों के लिए हो।

उद्धव के हाथ में शिवसेना की कमान

उद्धव के हाथ में शिवसेना की कमान बाला साहब ने भी इस कारण दी कि उनके दो और बेटों में से एक की पहले ही दुर्घटना में मौत हो गई थी और मझले बेटे ने बाप से बगावत कर दी थी। उनकी तुलना में उद्धव जरा शांत स्वभाव के हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें पिता के समान राजनीतिक और नेतृत्व के गुण भी हों।

पिता के नाम का जाप (जिसे उद्धव के दाएं हाथ संजय राउत ने ‘बाप के नाम पर वोट मांगना’ कहा था) उद्धव की राजनीतिक विवशता भी है। उनका कार्यकर्ताओं से न तो वैसा सम्पर्क है और न ही भाषण में वो दहाड़ है कि जिसे सुन कर शिव सैनिक उबल पड़ें। मुंबई में पार्टी में बगावत के प्रहसन के बीच ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि तमाम शिवसैनिक अपने नेता के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हों।

प्रदर्शन और तोड़फोड़ के इक्का दुक्का मामले हुए, लेकिन उनमें वैसा जोश नहीं दिखाई पड़ा, जैसा संकट के इस समय अपेक्षित होता है। कारण वही है कि किसी भी शिवसैनिक का पार्टी में राजनीतिक करियर ‘सेवक’ के ऊपर नहीं है। कोई सर सेनापति कभी नहीं बन सकता क्योंकि यह पद तो ठाकरे परिवार के लिए आरक्षित है। तो फिर आम शिव सैनिक या छोटे सरदार क्या करें?

तकरीबन यही स्थिति देश में हर उस पार्टी में है, जो व्यक्ति केन्द्रित है। वहां विचार है भी तो व्यक्तिवाद की छाया में ही है।

स्थानीय पार्टियां और परिवारवाद

मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल (एस) हो या तृणमूल कांग्रेस, डीमके हो या फिर नेशनल कांफ्रेंस या पीडीपी। सब जगह व्यक्ति केंन्द्रित राजनीति और परिवार के राजनीतिक हित-पोषण का आग्रह सर्वोपरि है। केवल कम्युनिस्ट पार्टियां इससे बची हैं, लेकिन उनका राजनीतिक वजूद हाशिए पर है। कांग्रेस भले विचारधारा वाली पार्टी हो लेकिन उसने भी परिवारवाद का स्थायी मास्क पहन रखा है।

शिवसेना में शिंदे गुट की बगावत दरअसल ठाकरे परिवार के स्थायी परिवारवाद के खिलाफ बगावत भी है। एकनाथ शिंदे अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से ठाकरे परिवार का औरा घटता। यह संदेश जाता कि पार्टी किसी खानदान की बपौती नहीं है। शिंदे गुट की बगावत का दूसरा और जायज कारण जनाधार का है। (अब भाजपा ने ही शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है)।

राज्य में भाजपा और शिवसेना बीते 27 सालों से मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ती आई है। उनका काॅमन फैक्टर हिंदुत्व ही रहा है। यही कारण है कि दोनो पार्टियों के बीच आसानी से वोट ट्रांसफर भी होता रहा है। बागी विधायकों के सामने संकट यह था कि महाविकास आघाडी में रहकर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो एनसीपी और कांग्रेस का वोट उनके पक्ष में ट्रांसफर कैसे होगा क्योंकि सत्ता के गोंद के अलावा बाकी दलों के मतदाताओं को जोड़ने का कोई जरिया नहीं है।

जाहिर है कि भाजपा की बैसाखी के बगैर उनका चुनाव जीतना मुश्किल था। तीसरे, भाजपा और शिवसेना में सीट शेयरिंग आसानी से हो जाती है, लेकिन तीन दलों में सीट का बंटवारा आसान नहीं था और कई बागी विधायकों की तो सीट ही बंटवारे में चली जाने का खतरा था। ऐसे में उनकी राजनीतिक साधना पर पानी फिरने का प्रबल अंदेशा था।

अब सवाल यह है कि क्या शिंदे गुट ठाकरे परिवार के बगैर राजनीतिक रूप से जिंदा रह पाएगा या नहीं ? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा, उधर शिवसेना भी अपने बड़े सिपहसालारों को गंवाने के बाद संघर्ष के मैदान में कैसे टिकेगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा।

शिवसेना में परिवारवाद को खुली चुनौती

बहरहाल बागी विधायकों ने शिवसेना में परिवारवाद को खुली चुनौती देकर नया जोखिम लिया है। जनता उनके साथ कितनी खड़ी होती है, इसका खुलासा आगे चलकर होगा, लेकिन भाजपा ने देश में राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ जो चिंगारी सुलगाई है, उसका आम जनता में असर हो रहा है।

मध्यप्रदेश की ही बात करें तो यहां जारी पंचायत चुनावों में मतदाताओं ने सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को चुनाव में खड़े नाते-रिश्तेदारों को जमकर धूल चटाई है। इन नतीजों को देखकर वो तमाम नेता हतप्रभ हैं, जो अपनी बैसाखी के सहारे बेटे-बेटी, भैया- भाभी आदि को सियासत की सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते थे।

शिवसेना की इस बगावत के बहाने अगर भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर लगाम कसाती है तो यह देश के दूरगामी हित में होगा, इसके संकेत मिलने भी लगे हैं। मतदाता का मानस बनने लगा है कि देश में राजनीतिक जमींदारियां खत्म होनी ही चाहिए। जिन्होंने राजनीति में रहकर सचमुच संघर्ष किया है, उन्हें उसके फल चखने का पूरा हक है, लेकिन जो केवल बाप दादों के पुण्य का फल पीढ़ियों तक खाते रहना चाहते हैं, उनकी विदाई ही बेहतर है।

( अमर उजाला डाॅट काॅम पर दि. 30 जून 2022 को प्रकाशित)