घोर समर्थन और घोर विरोध तथा गोदी और खोदी मीडिया के अतिवादी नरेटिव्स के बीच ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने का फैसला किया, इस पूर्वाग्रह के साथ कि फिल्म ‘एकतरफा’ ही होगी। उत्सुकता थी कि आखिर इतने सारे लोग ( जिनमें बहुतांश हिंदू ही हैं) इसे देखने क्यों जा रहे हैं? भोपाल के जिस संगीत थियेटर, जो मेरे घर के बेहद करीब है, में जाना तय किया। सोचा कि पहले माहौल का जायजा लिया जाए, इसलिए आधा घंटे पहले टिकट खिड़की की लाइन में जा लगा। सात-आठ लोग पहले से लाइन में थे। उन अजनबियों में फिल्म को लेकर ही बात चल रही थी। फिल्म से जुड़े पहले नरेटिव और प्रश्नचिन्ह से मेरा सामना उसी लाइन में हुआ।

टिकट खिड़की खुलने के इंतजार में खड़े उन लोगों में तीन शहर के अलग-अलग हिस्सो से और जुदा-जुदा पेशों के थे। मीडियाकर्मी होने की बात छुपाकर मैं चुपचाप सुनने लगा। पता चला कि उनमें से एक वकील था, दूसरा किसी निजी कंपनी में नौकर और तीसरे का कोई छोटा मोटा कारोबार था। एक ने बातों ही बातों में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की तुलना भोपाल में 38 साल पहले हुए गैस कांड से कर दी। दूसरे ने कहा-छोड़ो यार, ये पुरानी बात हुई। जो हुआ उसे भूल जाअो। हम लोग तो उस वक्त प्राइमरी में पढ़ते थे। धुंधली-सी यादें हैं। तीसरे ने तपाक से सवाल किया-कैसे भूल जाएं, मेरे कई नाते-रिश्तेदार और पड़ोसियों समेत 10 हजार से ज्यादा लोगों की जान हत्यारी यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी जहरीली गैस ने ली थी। हमने लोगों को जान बचाने भोपाल से भागते देखा है।

यकीनन भोपाल गैस कांड को याद रखना जरूरी है, क्योंकि वह पूंजीवादी और कारपोरेट सोच का प्रतीक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर अपने ही लोगों द्वारा किए गए अत्याचार को भूल जाना बेहतर है, क्योंकि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। इसी के बरक्स यह सवाल भी है कि इस नफरत का उत्स कहां और क्यों है? कोई कैसे अपने ही पूर्वजो के धर्म के वर्तमान अनुयायियों के खिलाफ इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है? खासकर इसलिए क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बगावत नहीं की? कभी वहां के निजाम के खिलाफ कोई जिहाद नहीं छेड़ा। तब भी नहीं, जब कश्मीरी पंडितों के तमाम नाते-रिश्तेदार जबरन या स्वेच्छा से एक-एक कर इस्लाम कबूलते जा रहे थे। द्रोह करने लायक उनकी संख्या भी नहीं थी। फिर भी वो बहुसंख्य कश्मीरी मुसलमानों की आंखों का कांटा क्यों बन गए? उन तत्कालीन मुख्यटमंत्री फारूख अब्दुल्ला के भी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को रोकने के बजाए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो फारूख, जिनके परदादा के पिता भी कश्मीरी ब्राह्मण थे और जिनका गोत्र सप्रू था। इस बात का जिक्र फारूख के पिता शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा ‘आतिश-ए-चिनार’ में िकया है।

इसी विचार तंद्रा में दोपहर का शो छूटा और बहुत से तनाव ग्रस्त चेहरे थियेटर से बाहर निकलते दिखे। यह तनाव शायद फिल्म के उस आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक सीन के कारण उपजा था, जिसमें कश्मीरी पंडित परिवार की एक महिला की सरेआम आबरू लूटी जाती है और बूढों से लेकर बच्चों तक एक-एक कर गोली मार दी जाती है। हो सकता है ऐसे सीन में थोड़ी नाटकीयता और अतिरेक भी हो, लेकिन संवेदना के स्तर पर वह झकझोर देता है।

कश्मीरी पंडितों का यूं अपनी ही सरजमीन से भागना या भगाया जाना ईरान में इस्लाम के आगमन के बाद वहां का मूल पारसी धर्म मानने वाले पारसियों को देश छोड़ने पर विवश करने या फिर अपने ही धर्म के आंतकियों से त्रस्त सीरियाइयों से की जा सकती है। सवाल यह भी कि आखिर कोई देश मूल रूप से किसका है? उनका कि जो हजारों सालों से वहां रहते आए हैं या फिर उनका जो आज बहुसंख्य हैं और किसी धर्म के उद्भव के पूर्व का मानव इतिहास ही खारिज करने को प्रकाश स्तम्भ मानते हैं?

ज्ञान और जुनून के बीच यही फर्क है। यह कड़वी सच्चाई है कि इस दुनिया में कुछ धर्म ऐसे हैं, जो पूरे विश्व को अपने रंग में रंगने के आग्रह को ही धर्म की ‘वास्तविक सेवा’ मानते हैं। बाकी धर्मों में धर्मांतरण की सुविधा तो है, लेकिन ‘पूरे घर के बदलने’ का दुराग्रह नहीं है। अपने ही धार्मिक विश्वासों को श्रेष्ठतम मानने की जिद नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इस्लाम और ईसाइयत में करूणा या मानवता का कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि उनका जन्म शांति और करूणा की ध्वजा लेकर हुआ है। लेकिन जब मजहब और सियासत एक हो जाते हैं तो शांति को अविवेकी हिंसा और करूणा को क्रूरता में बदलने में देर नहीं लगती। पारसी धर्म में तो धर्मांतरण की सुविधा भी नहीं है। अगर पारसी मां-बाप हो तो ही बच्चा पारसी हो सकता है, अन्यथा नहीं। कुछ लोग कश्मीरी जनता के हक में तर्क देते हैं कि उनके साथ बहुत पहले से नाइंसाफी होती रही, इसलिए वहां अलगाववाद पनपा। लेकिन यह भी सही है कि जब कश्मीर घाटी में अति अल्पसंख्य क पंडितों को, जिन्हें अब हिंदू ही कहा जा रहा है, को बचाने का भी कोई उदाहरण भी शायद ही सामने आया। यानी जो हुआ, उसमें सभी की मौन या प्रकट स्वीकृति थी। इससे ज्यादा मानवता के उदाहरण तो हमने 1947 में धर्म के आधार पर हुए भारत-पाक विभाजन के समय हुई भयानक मारकाट के दौरान देखे-सुने, जब किसी रहमदिल मुस्लिम ने सिख को तो किसी दयालु हिंदू या सिख ने किसी मुसलमान परिवार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन कश्मीर में नफरत और दहशत का यह कौन सा स्तर था?

एक बड़ा सवाल कश्मीर में पंडितों के नरसंहार का है, जो फिल्म में बताया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि भौतिक रूप से इतने कश्मीरी पंडित मारे ही नहीं गए। यह केवल प्रोपेगंडा है। बेशक कश्मीरी पंडित लाखों की तादाद में भागकर जम्मू और दिल्ली आए, लेकिन घाटी में आतंक के उस दौर में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए या नहीं, इसका सही-सही आंकड़ा शायद ही कभी सामने आएगा। क्योंकि सरकारी रिकाॅर्ड में वो मौतें दर्ज ही नहीं हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे सरकार के पास कोरोना की दूसरी लहर में आॅक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का कोई रिकाॅर्ड नहीं है। फिर भी यह संख्या लाखों में है, ऐसा मानने वालों की आम जनता और मीडिया में कमी नहीं है।

कुछ लोग कश्मीरी पंडितों के जबरिया पलायन को न रोक पाने के लिए कश्मीर घाटी के नेताअों को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी स्थानीय नेता बहुसंख्यकों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। कश्मीर ही क्यों, यह तो हमने दूसरे राज्यों में भी देखा। राज धर्म, वोट धर्म के आगे कमजोर पड़ा। कश्मीर में भी वहां के नेता बयान जारी करते रहे। क्योंकि कश्मीरी पंडितों को बचाने से उन्हें कोई खास चुनावी लाभ नहीं होता। ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद कश्मीर घाटी के नेताअों की अपेक्षित प्रतिक्रिया ही है कि इससे नफरत और बढ़ेगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ जाने के बाद वो कम हुई, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उल्टे उसे बढ़ाया ही गया। वरना 1990 के साल दो साल बाद ही कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट चुके होते। साम्प्रदायिक दंगे इस देश में नई बात नहीं है। आवेश और घृणा में बहुतेरी हिंसा होती है। लेकिन वक्त जख्मृ भर देता है। मानकर कि हमे साथ ही रहना है। लेकिन कश्मीर में तो 32 सालों में भी कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसा नहीं हो पाया। उनके पुनर्स्थापन की कोई भी कोशिश जनसांख्यिकीय बदलाव की साजिश के रूप में िनरूपित की जाती है।

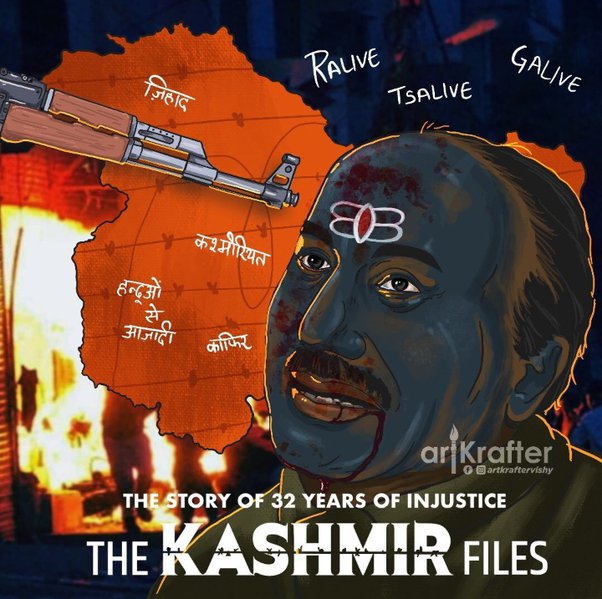

फिल्म की पूरी कहानी बताना इस आलेख का मकसद नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सीधे फिल्म देख चुके हैं। फिल्म की अखबारी समीक्षा करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि सत्य घटना पर आधारित यह अंतत: एक फिल्म है। उसमें प्रस्तुतिकरण में तथ्यात्मक ऊंच-नीच होना स्वाभाविक है। इसमें भी है। लेकिन फिल्म एकतरफा नहीं है। एक मौके पर वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी दबे स्वर में आलोचना करती है और बौद्धिक जामे में सिलेक्टिव मानवीयता के राजनीतिक एजेंडे को भी बेनकाब करती है। इस फिल्म की टाइमिंग पर सवाल हो सकता है कि ऐसी फिल्म अभी क्यों आई या लाई गई? इसमें भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को भी सूंघा जा सकता है, लेकिन जो मूल सवाल है, वह इन एजेंडो से कई गुना बड़ा और यातना से भरा है। विवेक अग्निहोत्री का निर्देशन अच्छा है। सभी कलाकारों, जिनमें बहुत बड़े नाम नहीं है, ने अच्छा अभिनय किया है। लेकिन एक्टिंग में बाजी पल्लवी जोशी ने वामपंथी प्रोफेसर राधिका मेनन की भूमिका में मारी है। हालांकि सहानुभूति का पलडा कश्मीरी पंडित पुष्करनाथ के रोल में अनुपम खेर के पक्ष में ज्यादा झुकता है। उन्होंने अपनी भूमिका को जिया है।

आखिर में वही सवाल, जहां से मैंने शुरू किया था यानी उस टिकट खिड़की से कि ऐसे हादसों को याद रखना क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब शायद हां में है। न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के हक में बल्कि उन तमाम नस्लों और धर्मावलंबियों के लिए भी, जो अपने ही वतन से धर्मांधता, क्रूरता और निर्दयता के कारण बेवतन कर दिए गए इसलिए। फिल्म के माध्यम से एक संदेश साफ है कि अगर हिंदू अपने ही प्रदेश या देश में अल्पसंख्यक होते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का चोला अपने आप तार तार हो जाता है। यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हो रहा है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी वैसा ही करें। यह फिल्म इस्लामी आतंकियों की क्रूरता के खिलाफ गुस्सा पैदा करती है, लेकिन सारे मुसलमानो को एक तराजू में तौलने का संदेश नहीं देती।

‘द कश्मीर फाइल्स’ केवल हमारे अपने समय का कोरा ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह हमारी संवेदनाअों को झिंझोड़ने वाला लोहे का हाथ भी है। फिल्म में ‘मीडिया’ की भूमिका पर भी तीखे कटाक्ष हैं। 1990 में जब यह सब कुछ घट रहा था, तब मुझ जैसे लोग मीडिया में पांच-सात साल से काम कर रहे थे। बहुत से साहित्य भी रच रहे थे। लेकिन समकालीन कविता, कहानी और उपन्यासों में कश्मीरी पंडितों के दर्द की अनुगूंज अपवाद रूप में ही हुई। क्योंकि कश्मीर की वादियां पंजाब के खेतों की तुलना में हमसे बहुत दूर थीं, गोया वो कोई दूसरा देश हो। ये वो दौर था, जब कश्मीर से भी पहले पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद क्रूर अट्टहास कर रहा था। अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो पाया कि जितनी संवेदनशीलता के साथ पंजाब के आतंकवाद की खबरे छपती थीं, कश्मीरी आतंकवाद और कट्टरता को बहुत कम जगह मिलती थी। क्योंकि कश्मीर घाटी में उन अखबारो के पाठक नहीं थे और ज्यादातर के लिए कश्मी री पंडितों का अपने ही देश में शरणार्थी बनना किसी नदी में आई बाढ़ के कारण हुए मौसमी विस्थापितो जैसा था। भाजपा जैसे कुछेक राजनीतिक दलों की उनके प्रति सहानुभूति थी, लेकिन बाकी पार्टियों के राजनीतिक एजेंडों में वो फिट नहीं होते थे और न ही वो खबरों के बाजार के लिए मुफीद थे।

वो असली सवाल ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद भी बदस्तूर है कि क्या कश्मीरी पंडितों को कभी सच में इंसाफ मिल सकेगा? या फिर वो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल ही होते रहेंगे और किसी के पूछने पर अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते रहेंगे? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमे राजनीतिक मंशा की फाइलें भी खंगालनी होगी।

वरिष्ठ संपादक

सुबह सवेरे