वो भी क्या दिन थे।कितने खुशगवार।अपनापन लिये। एक दूसरे के प्रति निश्चल प्रेमभाव,हमदर्दी,समर्पण बिना किसी लागलपेट,अपेक्षा के । बचपन के दिनों में फिर कभी जायेंगे अभी हम इस पैमाने को मेरे लोक सभा सचिवालय तक पहुंचने तक के पैमाने तक ही सीमित रखेंगे ।हम लोग रायपुर में रहे 1949 से लेकर 1956 तक ।1952 में बैसाखी के दिन मेरे पिता श्री अमरनाथ का अचानक निधन हो जाने से मेरा जीवन बिखरने से बच गया था बल्कि एक अजब तरह की शक्ति और ऊर्जा संचालित हो गयी थी मेरे मध्य।इसे आप चुनौती भी कह सकते हैं ।मेरे पिता जी के चचेरे भाई बनाम मित्र थे इंदर सेन जुनेजा ।उन्होंने मुझे हिम्मत दी ।मेरे मौसा ज्ञानचंद छाबड़ा ने मुझे बेमेतरा में चलने के लिए कहा ।उन दिनों वहां प्लॉट कट रहे थे और हम माँ बेटे के लिए भी वह लेकर देना चाहते थे ।उधर मेरे चाचा परमानंद जी बंबई (अब मुंबई) से ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गये थे ।वह चाहते थे कि हम माँ बेटा दिल्ली शिफ्ट हो जायें ।1954 में मैंने माध्यमिक स्कूल की परीक्षा पास कर हिंदी और अंग्रज़ी की टाइपिंग सीख ली थी ।मेरे चाचा अखबारों में निकलने वाली रिक्तियों की कतरनें मुझे भेजते रहते थे डाक से ।इसी में एक कतरन थी लोकसभा सचिवालय में हिंदी टाइपिस्ट की नौकरी की ।मैंने आवेदन कर दिया और मुझे इंटरव्यू का बुलावा भी आ गया । अब यहां से कुदरत का खेल शुरू होता है ।

उन दिनों रायपुर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं हुआ करती थी । रायपुर से नागपुर आकर दिल्ली के लिए जी टी एक्सप्रेस लेनी होती थी जो सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचा देती थी ।उस दिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन बहुत लेट थी ।मुझे घबराहट हो रही थी ।इंटरव्यू का समय सुबह 11 बजे था ।ट्रेन की देरी की वजह से मैं वक़्त से नहीं पहुंच पाया ।जब ट्रेन नयी दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकी तो उस समय शाम के करीब साढ़े तीन बज रहे थे ।मैंने अपने इंटरव्यू लेटर पर गार्ड से दिल्ली पहुंचने का समय लिखवाकर उनके दस्तख्त ले लिये ।स्टेशन से सीधा मैं संसद भवन की तरफ कभी तेज़ कदमों से चलता तो कभी भाग कर सवा चार बजे के करीब लोकसभा सचिवालय के स्वागत कक्ष में पहुंचकर अपनी व्यथा कथा सुनायी ।वहां बैठे व्यक्ति ने फ़ोनकर किसी अधिकारी से बात करने के बाद मुझे पास बनाकर देते हुए कहा कि आप तीसरी मंज़िल पर श्री ए के ज़ुत्शी से मिल लें ।उनके पास पहुंचा तो लगा कि वह मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे ।वह मुझे लेकर एक नंबर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आकर सीधे संयुक्त सचिव श्री एस एल शकधर (श्यामलाल शकधर) के पास ले गये ।उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा ।उन्हें भी मैंने संक्षेप में अपनी राम कहानी सुनायी,गार्ड की टिप्पणी दिखायी और अपनी हिंदी टाइपिंग के पास करने वाला सर्टीफिकेट भी दिखाया ।उन दिनों टाइपिंग पास करने का नागपुर से एक प्रमाणपत्र मिलता था।उस वक़्त नागपुर ही मध्यप्रदेश की राजधानी थी । उस प्रमाणपत्र पर स्पीड लिखी थी 30 शब्द प्रति मिनट ।मैंने संयुक्त सचिव से निवेदन किया कि सर हिंदी में मेरी स्पीड 60-70 शब्द प्रति मिनट है और अंग्रज़ी में 80-90 शब्द प्रति मिनट ।सर्टिफिकेट दोनों में ही 30 शब्द का मिलता है ।आप चाहें तो स्वयं मेरी टाइपिंग स्पीड चेक करवा सकते हैं ।शकधर साहब ने मेरा आत्मविश्वास देखते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं ।हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और यह जानकर भी अच्छा लगा कि आप दोनों भाषाओं की टाइपिंग जानते हैं ।आपका हम चयन करते हैं और सोमवार को ज़ुत्शी साहब के पास रिपोर्ट कीजिएगा ।

जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उस दिन शनिवार था ।इंटरव्यू के बाद जब मैं अपने चाचा जी के वेस्ट पटेल नगर निवास पर पहुंचा तो पहले तो डांट पड़ी कि इंटरव्यू का टाइम निकल जाने के बाद तुम्हारे आने का क्या फायदा ।फिर जब मैंने उन्हें अपनी राम कहानी सुनाई तो उन्होंने हाथ जोड़ कर वाहेगुरु का शुकराना किया ।इसे आप क्या कहेंगे! बेशक कुदरत का करिश्मा तो है ही लेकिन इंसानी मदद और सहानुभूति की आप कैसे अनदेखी कर सकते हैं ।क्या ऐसे मानवीय मूल्य और सिद्धांत आज कहीं देखने को मिलेंगे।शकधर साहब के अवकाशप्राप्त करने के बाद मैं उनके वसंत विहार की कोठी में उनसे कई बार मिला था ‘दिनमान’ के एक पत्रकार के तौर पर ।जब मैंने उनकी सदायश्ता के बारे में उन्हें बताया तो उनका मुख्तिसर-सा जवाब था,’आप में भी तो कुछ खूबी रही होगी ।’ कई बार शकधर साहब के घर गया।उनके परिवार के साथ बैठकर चाय भी पी ।बेशक वह बहुत ही सज्जन थे लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें दो आघात लगे- तीन में से एक बेटे की मौत तथा पत्नी का निधन ।उसके बाद वह बहुत गमगीन रहने लगे थे लेकिन मुझे मिलने से कभी मना नहीं करते थे ।

निश्चित समय पर लोकसभा सचिवालय में मैं पहले स्वागत कक्ष में गया ।जिस व्यक्ति ने शनिवार को मेरी सहायता की थी पहले मैंने उसका धन्यवाद किया ।यदि उस व्यक्ति ने ज़रा सी भी आनाकानी की होती तो मेरा चयन नहीं हो पाता ।उसने ज़ुत्शीजी से मिलने के लिए मेरा पास बनाया और हाथ मिलाते हुए कहा कि मेरा नाम प्रेम बाटला है ।इस ऑफ़िस में आपका स्वागत है ।प्रेम बाटला मेरे अच्छे मित्रों में रहे।जुत्शी जी के कमरे में पहुंच कर मैंने उनका हाथ जोड़कर शुकराना किया।उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बताया कि जिंदगी में ऐसे हालात यदाकदा पैदा हो जाते हैं उनसे हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए । वह मुझे स्वयं ही पीएमबी ब्रांच (गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों की शाखा) में ले गये और वहां के सेक्शन ऑफिसर (एसओ) मनमोहन नाथ घासी से मुलाकात कराते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति इनके मातहत की गयी है ।उस एक ब्रांच में दरअसल दो ब्रांचें थीं-पीएमबी और टेबल ऑफ़िस-2। दोनों शाखाओं में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे ।दिलचस्प बात यह थी कि मेरी नियुक्ति तो हिंदी टाइपिस्ट के तौर पर हुई थी लेकिन वहां हिंदी का टाइपराइटर ही नहीं था ।जब तक वहां मैंने काम किया तब तक नहीं आया ।सारा काम अंग्रज़ी में ही होता था।मैं एलडीसी से यूडीसी बन गया और बाद में अनुवादक पद पर भी चयन हो गया लेकिन हिंदी टाइपराइटर देखने को नहीं मिला ।उस ऑफ़िस में पदोन्नति शीघ्र हो जाया करती थी,क्योंकि तब एक तो स्टाफ कम होता था और दूसरे अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए टेस्ट देने होते थे ।असिस्टेंट बन जाने पर सीढियां चढ़नी आसान हो जाती थीं । सी के जैन का महासचिव के पद तक पहुंच जाना इसी पदोन्नति प्रणाली का कमाल था ।सुभाष कश्यप एसओ से महासचिव बने थे जबकि एस एल शकधर के अवकाशप्राप्त करने के बाद महासचिव बनने वाले अवतार सिंह रिखी हमारे वक़्त उपसचिव थे ।शकधर साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गये थे ।

निश्चित समय पर लोकसभा सचिवालय में मैं पहले स्वागत कक्ष में गया ।जिस व्यक्ति ने शनिवार को मेरी सहायता की थी पहले मैंने उसका धन्यवाद किया ।यदि उस व्यक्ति ने ज़रा सी भी आनाकानी की होती तो मेरा चयन नहीं हो पाता ।उसने ज़ुत्शीजी से मिलने के लिए मेरा पास बनाया और हाथ मिलाते हुए कहा कि मेरा नाम प्रेम बाटला है ।इस ऑफ़िस में आपका स्वागत है ।प्रेम बाटला मेरे अच्छे मित्रों में रहे।जुत्शी जी के कमरे में पहुंच कर मैंने उनका हाथ जोड़कर शुकराना किया।उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बताया कि जिंदगी में ऐसे हालात यदाकदा पैदा हो जाते हैं उनसे हमेशा मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए । वह मुझे स्वयं ही पीएमबी ब्रांच (गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों की शाखा) में ले गये और वहां के सेक्शन ऑफिसर (एसओ) मनमोहन नाथ घासी से मुलाकात कराते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति इनके मातहत की गयी है ।उस एक ब्रांच में दरअसल दो ब्रांचें थीं-पीएमबी और टेबल ऑफ़िस-2। दोनों शाखाओं में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे ।दिलचस्प बात यह थी कि मेरी नियुक्ति तो हिंदी टाइपिस्ट के तौर पर हुई थी लेकिन वहां हिंदी का टाइपराइटर ही नहीं था ।जब तक वहां मैंने काम किया तब तक नहीं आया ।सारा काम अंग्रज़ी में ही होता था।मैं एलडीसी से यूडीसी बन गया और बाद में अनुवादक पद पर भी चयन हो गया लेकिन हिंदी टाइपराइटर देखने को नहीं मिला ।उस ऑफ़िस में पदोन्नति शीघ्र हो जाया करती थी,क्योंकि तब एक तो स्टाफ कम होता था और दूसरे अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए टेस्ट देने होते थे ।असिस्टेंट बन जाने पर सीढियां चढ़नी आसान हो जाती थीं । सी के जैन का महासचिव के पद तक पहुंच जाना इसी पदोन्नति प्रणाली का कमाल था ।सुभाष कश्यप एसओ से महासचिव बने थे जबकि एस एल शकधर के अवकाशप्राप्त करने के बाद महासचिव बनने वाले अवतार सिंह रिखी हमारे वक़्त उपसचिव थे ।शकधर साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गये थे ।

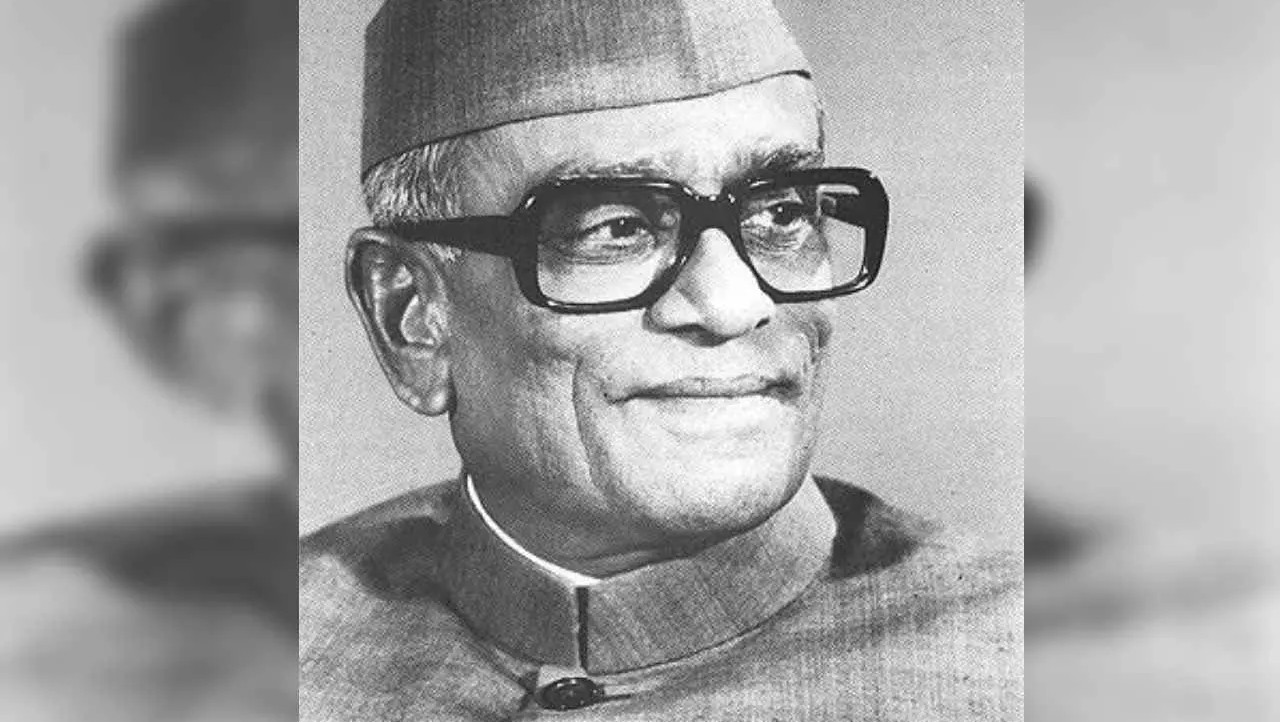

धीरे-धीरे मैं पीएमबी ब्रांच में जम गया ।यहां टाइपिंग के अलावा और भी किस्म किस्म का रुचिकर काम था ।गैर सरकारी सदस्यों के कई प्रकार के दिलचस्प संकल्प आते थे।उनकी जांच कर स्वीकृति या अस्वीकृति के पक्ष और विपक्ष में तर्क देकर फ़ाइल को आगे बढ़ाना होता था ।अच्छा लगता था ।जितने भी संकल्प और विधेयक प्राप्त होते थे उन्हें एक डायरी में चढ़ाया जाता था ।हालांकि शुक्रवार को आधा दिन ही गैर-सरकारी कार्यसूची के लिए नियत होता था लेकिन हम लोगों का काम तो पूरे हफ्ते का रहता था ।एक हफ्ते में विधेयक पर चर्चा होती थी तो दूसरे हफ्ते संकल्प पर । उस चर्चा के लिए समय तय करने के लिए एक समिति थी गैर-सरकारी संकल्पों और विधेयकों की समिति जिसके अध्यक्ष होते थे लोक सभा के उपाध्यक्ष अर्थात् डिप्टी स्पीकर ।सरदार हुकम सिंह 1956 में डिप्टी स्पीकर बन गये थे ।मीटिंग के लिए कोरम जुटाना एक दुर्गम काम होता था ।सुबह से समिति के सदस्यों को फ़ोन खटखटाना शुरू करते थे।फिर सदन और केंद्रीय कक्ष में उन्हें तलाशते थे ।कोरम पूरा हो जाने के बाद काम आसान हो जाता था।गैर-सरकारी कार्यों की कार्यसूची भी अलग बनती थी मीटिंग के बाद जिसे तैयार कर प्रिंटिंग ब्रांच में भेज दिया जाता था जो ‘पी’ ब्लॉक में थी ।अब यह ‘पी’ ब्लॉक क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है ।जैसे मैंने पहले कहा कि संसद भवन में ही सभी प्रमुख ब्रांचें अवस्थित थीं ।’पी’ ब्लॉक संसद भवन के बाहर बायें ओर एक पीले रंग का हटमेंट हुआ करता था जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सैनिकों के लिए किया था ।इस तरह के कई हटमेंट्स थे ।केंद्रीय सचिवालय के पास भी थे तो आकाशवाणी भवन के आसपास भी ।’पी’ ब्लॉक में उन दिनों प्रतिरक्षा विभाग के कुछ दफ्तर थे और राज्यसभा और लोकसभा की ऐसी ब्रांचें जिनका सदन से सीधा संपर्क नहीं होता था ।इनमें प्रिंटिंग ब्रांच भी शामिल थी।

धीरे-धीरे मैं पीएमबी ब्रांच में जम गया ।यहां टाइपिंग के अलावा और भी किस्म किस्म का रुचिकर काम था ।गैर सरकारी सदस्यों के कई प्रकार के दिलचस्प संकल्प आते थे।उनकी जांच कर स्वीकृति या अस्वीकृति के पक्ष और विपक्ष में तर्क देकर फ़ाइल को आगे बढ़ाना होता था ।अच्छा लगता था ।जितने भी संकल्प और विधेयक प्राप्त होते थे उन्हें एक डायरी में चढ़ाया जाता था ।हालांकि शुक्रवार को आधा दिन ही गैर-सरकारी कार्यसूची के लिए नियत होता था लेकिन हम लोगों का काम तो पूरे हफ्ते का रहता था ।एक हफ्ते में विधेयक पर चर्चा होती थी तो दूसरे हफ्ते संकल्प पर । उस चर्चा के लिए समय तय करने के लिए एक समिति थी गैर-सरकारी संकल्पों और विधेयकों की समिति जिसके अध्यक्ष होते थे लोक सभा के उपाध्यक्ष अर्थात् डिप्टी स्पीकर ।सरदार हुकम सिंह 1956 में डिप्टी स्पीकर बन गये थे ।मीटिंग के लिए कोरम जुटाना एक दुर्गम काम होता था ।सुबह से समिति के सदस्यों को फ़ोन खटखटाना शुरू करते थे।फिर सदन और केंद्रीय कक्ष में उन्हें तलाशते थे ।कोरम पूरा हो जाने के बाद काम आसान हो जाता था।गैर-सरकारी कार्यों की कार्यसूची भी अलग बनती थी मीटिंग के बाद जिसे तैयार कर प्रिंटिंग ब्रांच में भेज दिया जाता था जो ‘पी’ ब्लॉक में थी ।अब यह ‘पी’ ब्लॉक क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है ।जैसे मैंने पहले कहा कि संसद भवन में ही सभी प्रमुख ब्रांचें अवस्थित थीं ।’पी’ ब्लॉक संसद भवन के बाहर बायें ओर एक पीले रंग का हटमेंट हुआ करता था जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सैनिकों के लिए किया था ।इस तरह के कई हटमेंट्स थे ।केंद्रीय सचिवालय के पास भी थे तो आकाशवाणी भवन के आसपास भी ।’पी’ ब्लॉक में उन दिनों प्रतिरक्षा विभाग के कुछ दफ्तर थे और राज्यसभा और लोकसभा की ऐसी ब्रांचें जिनका सदन से सीधा संपर्क नहीं होता था ।इनमें प्रिंटिंग ब्रांच भी शामिल थी।

अब बात करते हैं समिति के कार्यों की।कोरम पूरा होने के बाद हम लोग समिति के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के सामने एक लिस्ट रख देते जिसमें आगामी गैर-सरकारी कार्य में लिए जाने वाले विषय लिखे होते थे और प्रत्येक के लिए समय निश्चित करना होता था ।अध्यक्ष समिति के सदस्यों के सामने लिस्ट में दर्ज संकल्प/विधेयक पढ़ते और उनपर चर्चा करने के लिए समय देने बाबत सलाह लेते ।ये काम आम तौर पर पंद्रह बीस मिनट में समाप्त हो जाता ।किसी मुद्दे पर सदस्यों के बीच बहस हो जाने पर यह मीटिंग आधे घंटे से भी अधिक खिंच जाती । क्योंकि मैं हर हफ्ते अपने एसओ और उपसचिव के साथ इस मीटिंग में जाता था सरदार हुकम सिंह और उनके स्टाफ के साथ बातचीत भी हो जाया करती थी ।1957 के लोकसभा चुनाव के बाद भी सरदार हुकम सिंह ही लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गये थे इस नाते हमारी समिति के भी वही अध्यक्ष रहे ।एक बार समिति की मीटिंग जल्दी समाप्त हो गयी ।जब सभी लोग चले गये तो मैंने साहस बटोर कर सरदार हुकम सिंह से पूछा कि मैं एक मिनट बात कर सकता हूं ।उन्होंने पंजाबी में कहा ‘दसो’।मैंने उनसे निवेदन किया कि आप विदेश में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ले जाते हैं और लौटने के बाद जो संस्मरण लिखते हैं वे बहुत ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक होते हैं ।मैं उनका हिंदी में अनुवाद करके छपवाना चाहता हूं ।वह चौंक गये ।लगता है कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक सरदार क्या इतनी हिंदी जानता है कि वह मेरे अंग्रज़ी में लिखे संस्मरणों का अनुवाद कर सके ।उनके विस्मय को भांपते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैंने रायपुर (अब छत्तीसगढ़ की राजधानी) से माध्यमिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है और हाल ही में मैंने कैंप कॉलेज से बी ए (ऑनर्स) भी हिंदी माध्यम से पास किया है ।यह जानकारी पाकर वह संतुष्ट हो गये और उन्होंने मुझे अपने संस्मरणों के न केवल अनुवाद करने की अनुमति बल्कि ‘स्पोकसमैन’ वीकली के संपादक घनश्याम सिंह को फोन करके ये पत्रिका नियमित तौर पर मेरे घर के पते पर भिजवाने की व्यवस्था कर दी ।इस पत्रिका में सिख राजनीति पर बहुत कुछ जानने-पढ़ने को मिल जाता था और सरदार हुकम सिंह के संस्मरण भी । एक बार हुआ यों कि समिति की मीटिंग खत्म हुई और सरदार हुकम सिंह सदन में जाने की तैयारी कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाशवीर शास्त्री उनसे मिलने के लिए आ गये ।मैं भी अभी तक वहीं खड़ा था ।वे दोनों सरदार हुकम सिंह को ‘धर्मयुग’ का ताज़ा अंक दिखाते हुए बोले ‘आप सचमुच जीनियस हैं ।न केवल उन देशों की लोकतंत्री और संसदीय संस्थाओं पर ही लिखते हैं बल्कि उन देशों की ऐतिहासिक, सामाजिक,भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी ।यह अद्भुत कार्य है ।भाषा भी सहज-सरल और सरस ।सरदार हुकम सिंह ने मेरी ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया था यह सारा काम इस नौजवान का है जो इसी सचिवालय में काम भी करता है ।

अब बात करते हैं समिति के कार्यों की।कोरम पूरा होने के बाद हम लोग समिति के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के सामने एक लिस्ट रख देते जिसमें आगामी गैर-सरकारी कार्य में लिए जाने वाले विषय लिखे होते थे और प्रत्येक के लिए समय निश्चित करना होता था ।अध्यक्ष समिति के सदस्यों के सामने लिस्ट में दर्ज संकल्प/विधेयक पढ़ते और उनपर चर्चा करने के लिए समय देने बाबत सलाह लेते ।ये काम आम तौर पर पंद्रह बीस मिनट में समाप्त हो जाता ।किसी मुद्दे पर सदस्यों के बीच बहस हो जाने पर यह मीटिंग आधे घंटे से भी अधिक खिंच जाती । क्योंकि मैं हर हफ्ते अपने एसओ और उपसचिव के साथ इस मीटिंग में जाता था सरदार हुकम सिंह और उनके स्टाफ के साथ बातचीत भी हो जाया करती थी ।1957 के लोकसभा चुनाव के बाद भी सरदार हुकम सिंह ही लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गये थे इस नाते हमारी समिति के भी वही अध्यक्ष रहे ।एक बार समिति की मीटिंग जल्दी समाप्त हो गयी ।जब सभी लोग चले गये तो मैंने साहस बटोर कर सरदार हुकम सिंह से पूछा कि मैं एक मिनट बात कर सकता हूं ।उन्होंने पंजाबी में कहा ‘दसो’।मैंने उनसे निवेदन किया कि आप विदेश में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ले जाते हैं और लौटने के बाद जो संस्मरण लिखते हैं वे बहुत ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक होते हैं ।मैं उनका हिंदी में अनुवाद करके छपवाना चाहता हूं ।वह चौंक गये ।लगता है कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक सरदार क्या इतनी हिंदी जानता है कि वह मेरे अंग्रज़ी में लिखे संस्मरणों का अनुवाद कर सके ।उनके विस्मय को भांपते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैंने रायपुर (अब छत्तीसगढ़ की राजधानी) से माध्यमिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है और हाल ही में मैंने कैंप कॉलेज से बी ए (ऑनर्स) भी हिंदी माध्यम से पास किया है ।यह जानकारी पाकर वह संतुष्ट हो गये और उन्होंने मुझे अपने संस्मरणों के न केवल अनुवाद करने की अनुमति बल्कि ‘स्पोकसमैन’ वीकली के संपादक घनश्याम सिंह को फोन करके ये पत्रिका नियमित तौर पर मेरे घर के पते पर भिजवाने की व्यवस्था कर दी ।इस पत्रिका में सिख राजनीति पर बहुत कुछ जानने-पढ़ने को मिल जाता था और सरदार हुकम सिंह के संस्मरण भी । एक बार हुआ यों कि समिति की मीटिंग खत्म हुई और सरदार हुकम सिंह सदन में जाने की तैयारी कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाशवीर शास्त्री उनसे मिलने के लिए आ गये ।मैं भी अभी तक वहीं खड़ा था ।वे दोनों सरदार हुकम सिंह को ‘धर्मयुग’ का ताज़ा अंक दिखाते हुए बोले ‘आप सचमुच जीनियस हैं ।न केवल उन देशों की लोकतंत्री और संसदीय संस्थाओं पर ही लिखते हैं बल्कि उन देशों की ऐतिहासिक, सामाजिक,भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी ।यह अद्भुत कार्य है ।भाषा भी सहज-सरल और सरस ।सरदार हुकम सिंह ने मेरी ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया था यह सारा काम इस नौजवान का है जो इसी सचिवालय में काम भी करता है ।

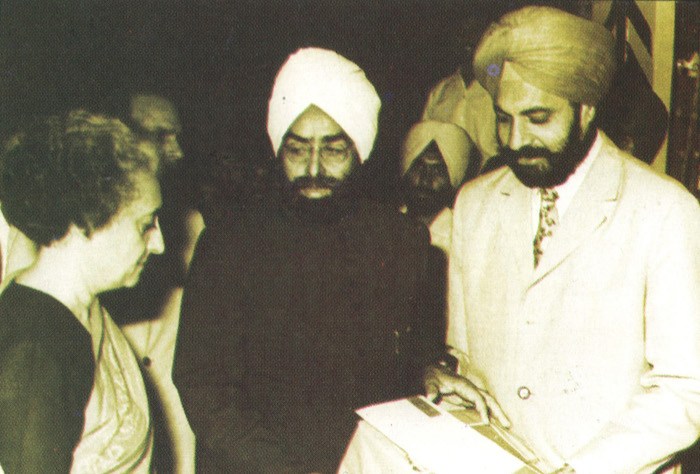

इन संस्मरणों के माध्यम से सरदार हुकम सिंह से मेरी निकटता और घनिष्ठता बढ़ती गयी ।उपाध्यक्ष होने के नाते वह 21, अशोक रोड में रहते थे ।मैं उनके घर भी जाने लगा ।सरदार साहब के स्थान पर मैंने भी उनके परिवारजनों की तरह ‘भाईया जी’ (इस संबोधन का प्रयोग पश्चिमी पंजाब में ‘दादा’और ‘पिता’ दोनों के लिए होता है) कहना शुरू कर दिया ।राज्यसभा के अपने फोटोग्राफर मित्र एस जे सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई ।कई बार लंच भी की,चाय तो अक्सर पिया करता था । अब सरदार साहब भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे थे ।बी जी से परिचय कराया और अपने दामाद ब्रिगेडियर हरि सिंह जी से भी ।एक दिन पूछने लगे ‘कभी प्रतियोगिताओं में नहीं बैठते क्या।यही तो उम्र है आगे बढ़ने की ।मैंने उन्हें बताया कि दो बार पीसीएस लिखित में क्लियर कर चुका हूं लेकिन इंटरव्यू में गच्चा खा जाता हूं ।उन्होंने कहा कि अबकी बार अगर लिखित में क्लियर करोगे तो बताना और इंटरव्यू की तारीख भी ।उन्हें यथोचित जानकारी मुहैया करा दी ।उसके बाद उन्होंने क्या किया नहीं जानता हूं लेकिन इस बार जो लिस्ट निकली उसमें मेरा 55वां स्थान था। बावजूद इसके मेरी बारी नहीं आयी ।उस साल 50 नंबर तक ही लोग लिए गये ।सरदार साहब को सूचित कर दिया ।उनका इतना ही जवाब था ‘इस विच वी कोई भलाई होवे दी।’ 1962 तक वह हमारी समिति के अध्यक्ष रहे ।इस दौर में उनके माध्यम से बहुत से ऐसे सांसदों से मुलाकातें हुईं जो मेरे पत्रकारीय जीवन में बहुत काम आयीं ।

1962 के चुनाव में सरदार हुकम सिंह पटियाला से जीत कर लोकसभा में आये ।उन्हें इस बार लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया ।प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार हुकम सिंह के बारे में कहा था कि इस सदन के लिए गौरव की बात है कि सरदार हुकम सिंह माननीय स्पीकर निर्वाचित हुए हैं जो अपनी विद्वता, प्रतिभा, निष्पक्षता और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं ।कपूरथला हाई कोर्ट के माननीय जज रहे सरदार हुकम सिंह का संविधानसभा में अभूतपूर्व योगदान रहा और इस सदन के डिप्टी स्पीकर रहते हुए अपने मधुर स्वभाव और संसदीय नियमों का बारीकी से पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव, लागलपेट और बेबाकी से अपने कार्यों का जिस तरह निर्वाहन किया है वह शलाघा योग्य है ।सरदार हुकम सिंह न्यायविद,कुशल प्रशासक और समाज सुधारक हैं ।और भी कई पार्टियों के सांसदों ने सरदार हुकम सिंह के गुणों और बेलाग टिप्पणियों की चर्चा करते हुए उन्हें सदन का सुयोग्य,कर्तव्यनिष्ठ,तटस्थ पीठासीन अधिकारी बताया ।सरदार हुकम सिंह को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और विपक्ष के नेता श्रीपाद अमृत डांगे माननीय स्पीकर के आसन तक ले गए थे।

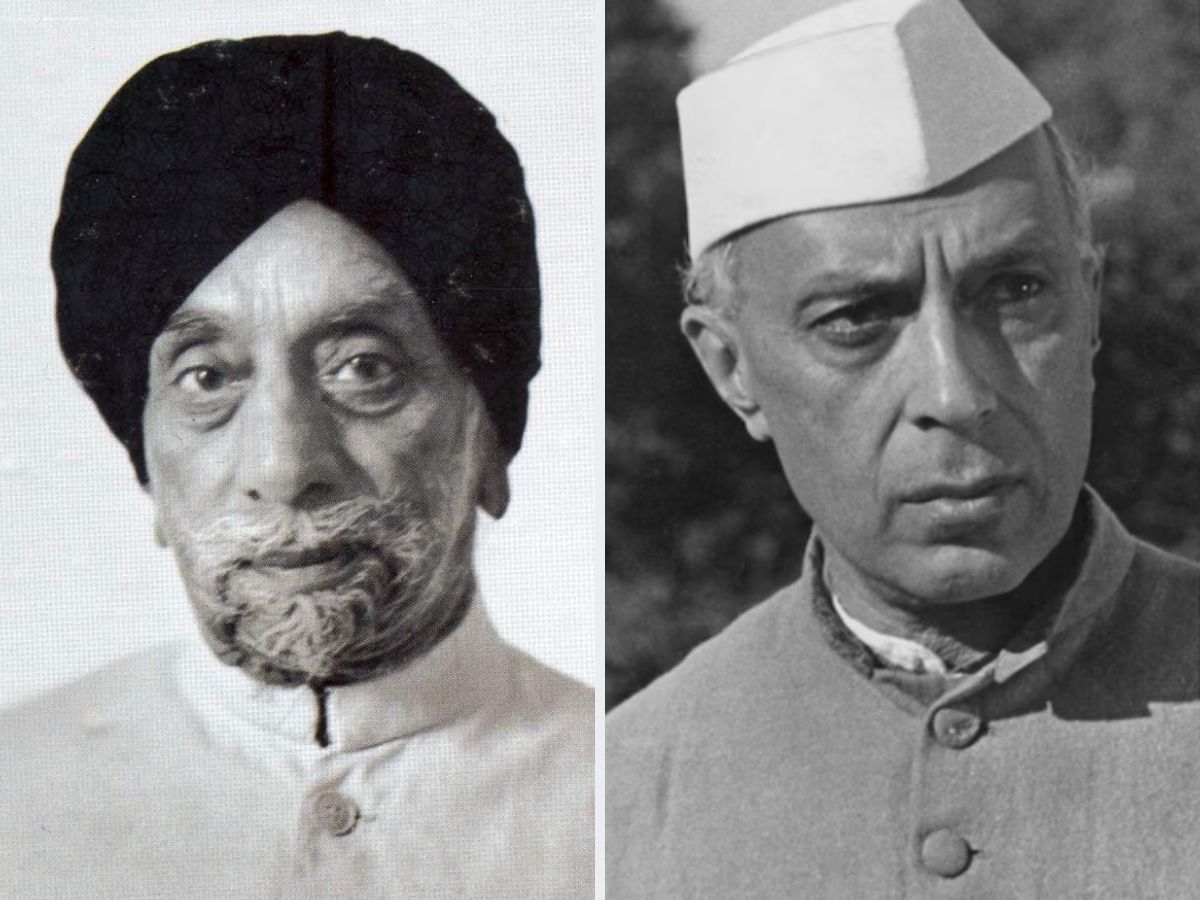

पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार हुकम सिंह की कई खूबियों के कायल रहे हैं ।संविधान सभा का सदस्य रहते हुए उनकी विद्वता के वह पारखी रहे हैं । वह अप्रैल,1948 में संविधान सभा के लिए अकाली दल के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गये थे ।सरदार हुकम सिंह को सिख समुदाय तथा अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखा जाता था ।सरदार हुकम सिंह 1950-52 तक अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे ।दूसरे उस समय एक ही अकाली दल था जिसके मुखिया थे मास्टर तारा सिंह । अकाली दल की टिकट पर वह पहली लोकसभा में चुन कर आये थे। 1956 में मास्टर तारा सिंह और पंडित नेहरू के बीच दोनों पार्टियों के बीच मतभेद के मुद्दों पर दिलखोल चर्चा हुई थी ।पंडित नेहरू ने मास्टर तारा सिंह की सभी शर्तें मान ली थीं ।इस के बाद अकाली दल का कांग्रेस में विलय हो गया था ।दोनों पार्टियों के बीच आपसी मतैक्य और परस्पर सामन्जस्य पैदा हो गया । अपने ढुलमुल विचारों के लिए मशहूर मास्टर तारा सिंह ने कुछ महीनों के बाद अकाली पार्टी को कांग्रेस से अलग कर लिया और उन्होंने सरदार हुकम सिंह को भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया ।सरदार हुकम सिंह के इस परिपक्व चरित्र के पंडित नेहरू कायल हो गये ।कई दशकों बाद 2004 में जब देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बनी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चट्टर्जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये थे ।2008 में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने यह तर्क देकर कि स्पीकर बन जाने पर वह किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं रह जाते पार्टी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया ।स्पीकर का तात्पर्य पूरे सदन का स्पीकर होना है ।उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन उन्होंने अपने परिपक्व चरित्र को दागदार नहीं होने दिया ।शायद इसी और ऐसी ही भूमिका के लिए अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का स्थान महत्वपूर्ण होता है ।वहां दो बार स्पीकर राष्ट्रपति बन भी चुके हैं । हमारे देश में भी 1977 में नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर से राष्ट्रपति बने थे,लेकिन चुनाव द्वारा । यह भी अपने किस्म की एक मिसाल है ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार हुकम सिंह की कई खूबियों के कायल रहे हैं ।संविधान सभा का सदस्य रहते हुए उनकी विद्वता के वह पारखी रहे हैं । वह अप्रैल,1948 में संविधान सभा के लिए अकाली दल के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गये थे ।सरदार हुकम सिंह को सिख समुदाय तथा अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखा जाता था ।सरदार हुकम सिंह 1950-52 तक अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे ।दूसरे उस समय एक ही अकाली दल था जिसके मुखिया थे मास्टर तारा सिंह । अकाली दल की टिकट पर वह पहली लोकसभा में चुन कर आये थे। 1956 में मास्टर तारा सिंह और पंडित नेहरू के बीच दोनों पार्टियों के बीच मतभेद के मुद्दों पर दिलखोल चर्चा हुई थी ।पंडित नेहरू ने मास्टर तारा सिंह की सभी शर्तें मान ली थीं ।इस के बाद अकाली दल का कांग्रेस में विलय हो गया था ।दोनों पार्टियों के बीच आपसी मतैक्य और परस्पर सामन्जस्य पैदा हो गया । अपने ढुलमुल विचारों के लिए मशहूर मास्टर तारा सिंह ने कुछ महीनों के बाद अकाली पार्टी को कांग्रेस से अलग कर लिया और उन्होंने सरदार हुकम सिंह को भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया ।सरदार हुकम सिंह के इस परिपक्व चरित्र के पंडित नेहरू कायल हो गये ।कई दशकों बाद 2004 में जब देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बनी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चट्टर्जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये थे ।2008 में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने यह तर्क देकर कि स्पीकर बन जाने पर वह किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं रह जाते पार्टी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया ।स्पीकर का तात्पर्य पूरे सदन का स्पीकर होना है ।उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन उन्होंने अपने परिपक्व चरित्र को दागदार नहीं होने दिया ।शायद इसी और ऐसी ही भूमिका के लिए अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का स्थान महत्वपूर्ण होता है ।वहां दो बार स्पीकर राष्ट्रपति बन भी चुके हैं । हमारे देश में भी 1977 में नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर से राष्ट्रपति बने थे,लेकिन चुनाव द्वारा । यह भी अपने किस्म की एक मिसाल है ।

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने जीते जी इस परंपरा को कायम रखा ।इस बारे में एक बहुत चर्चित प्रसंग है जिसको मैं कई दफे उद्धृत कर चुका हूं ।हुआ यों कि लोकसभा में जब किसी मुद्दे या विषय पर सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाती तो उसपर मतदान हुआ करता था ।इसपर स्पीकर कहा करते थे कि लॉबी क्लियर कर दी जाये अर्थात कहीं कोई ऑफ़िस का व्यक्ति है वह निकल जाये ।उसके बाद स्पीकर कहा करते थे ‘वोटिंग’ ।साथ ही एक घंटी बजती थी जो पूरे दफ्तर में सुनाई देती थी । इसका अर्थ यह होता था कि सांसद केंद्रीय कक्ष या किसी ब्रांच में बैठे हैं अथवा किसी संसदीय समिति में हैं तो सब कुछ छोड़छाड़ कर सदन में पहुंचें ।यह घंटी करीब पांच मिनट तक बजती थी ।घंटी बंद होने के बाद लॉबी के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ।तब सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों से उठकर लॉबी में जाते थे और उन्हें एक पर्ची ऑफ़िस के स्टाफ की तरफ से दी जाती थी ।उस पर उन्हें उस मुद्दे पर हां या न दर्ज करना होता था। मत विभाजन की यह कवायद 10-15 मिनट तक चलती थी ।तब तक स्पीकर अपने स्थान पर बैठे रहते थे ।दस मिनट के बाद सभी आठ दरवाजों से पर्चियों की गिनती महासचिव के पास पहुंच जाती थी जिसे वह स्पीकर साहब को सौंप देते थे ।मत विभाजन की इस प्रणाली को कुछ सांसदों ने उबाऊ प्रक्रिया बताते हुए स्पीकर साहब को एक पत्र लिखकर ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन लगवाने का निवेदन किया था ।सांसदों की इस मांग पर सरकार से पत्र व्यवहार हुआ जिसके चलते दोनों सदनों में ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन लगाने का निर्णय हुआ था ।लोकसभा में जब यह मशीन लग गयी तो उसका निरीक्षण करने के लिए पंडित नेहरू आये ।कंपनी के इंजीनियर इस मशीन की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू ही कर रहे थे कि किसी अधिकारी ने सलाह दी कि स्पीकर साहब को भी बुला लेना चाहिये। यह सुझाव तो अच्छा था लेकिन उसके कहने का ढंग पंडित जी को पसंद नहीं आया ।पंडित नेहरू ने उस अधिकारी को घुड़की देते हुए कहा कि ‘स्पीकर साहब को बुलाया नहीं जाता बल्कि उनके चैंबर में जाकर उनसे निवेदन किया जाता है ।’ पंडित नेहरू तुरंत तेज़ कदमों से सदन के भीतर से स्पीकर साहब के चैंबर पर दस्तक देते हुए बोले,’आ सकता हूं सरदार साहब!’ पंडित नेहरू को अपने सामने देख सरदार हुकम सिंह ने कहा ‘तशरीफ़ लाएं पंडित जी ‘।पंडित जी ने स्पीकर साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें बताया कि ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन इंस्टाल हो गयी है । आप अगर तकलीफ गवारा न करें तो उसका प्रदर्शन देख लिया जाये।’ सरदार हुकम सिंह अपनी कुर्सी से उठकर पंडित नेहरू के साथ सदन में आ गये । इंजीनियरों की सलाह पर सरदार हुकम सिंह अपने आसन पर बैठे और पंडित नेहरू अपनी सदन के नेता वाली सीट पर ।बाकी के लोग कुछ सत्ताधारी और कुछ विपक्ष की सीटों पर जाकर बैठ गये ।मशीन को शुरू करने की विधि स्पीकर साहब,पंडित नेहरू तथा अन्य लोगों को समझा दी गयी थी ।स्पीकर साहब ने जब कहा कि वोटिंग या मत विभाजन ।सभी लोगों ने अपने अपने बटन दबा दिये ।परिणाम वोटिंग मशीन पर आ गया ।इस कवायद को कई बार दोहराया गया ।इस प्रकार ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन का उद्घाटन हुआ था । सरदार हुकम सिंह ने इंजिनीयरो से कहा कि जब तक हमारे ऑफ़िस के लोग पारंगत नहीं हो जाते कम से कम एक सत्र आप सांसदों को इस ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना सिखायें ।

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने जीते जी इस परंपरा को कायम रखा ।इस बारे में एक बहुत चर्चित प्रसंग है जिसको मैं कई दफे उद्धृत कर चुका हूं ।हुआ यों कि लोकसभा में जब किसी मुद्दे या विषय पर सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाती तो उसपर मतदान हुआ करता था ।इसपर स्पीकर कहा करते थे कि लॉबी क्लियर कर दी जाये अर्थात कहीं कोई ऑफ़िस का व्यक्ति है वह निकल जाये ।उसके बाद स्पीकर कहा करते थे ‘वोटिंग’ ।साथ ही एक घंटी बजती थी जो पूरे दफ्तर में सुनाई देती थी । इसका अर्थ यह होता था कि सांसद केंद्रीय कक्ष या किसी ब्रांच में बैठे हैं अथवा किसी संसदीय समिति में हैं तो सब कुछ छोड़छाड़ कर सदन में पहुंचें ।यह घंटी करीब पांच मिनट तक बजती थी ।घंटी बंद होने के बाद लॉबी के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ।तब सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों से उठकर लॉबी में जाते थे और उन्हें एक पर्ची ऑफ़िस के स्टाफ की तरफ से दी जाती थी ।उस पर उन्हें उस मुद्दे पर हां या न दर्ज करना होता था। मत विभाजन की यह कवायद 10-15 मिनट तक चलती थी ।तब तक स्पीकर अपने स्थान पर बैठे रहते थे ।दस मिनट के बाद सभी आठ दरवाजों से पर्चियों की गिनती महासचिव के पास पहुंच जाती थी जिसे वह स्पीकर साहब को सौंप देते थे ।मत विभाजन की इस प्रणाली को कुछ सांसदों ने उबाऊ प्रक्रिया बताते हुए स्पीकर साहब को एक पत्र लिखकर ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन लगवाने का निवेदन किया था ।सांसदों की इस मांग पर सरकार से पत्र व्यवहार हुआ जिसके चलते दोनों सदनों में ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन लगाने का निर्णय हुआ था ।लोकसभा में जब यह मशीन लग गयी तो उसका निरीक्षण करने के लिए पंडित नेहरू आये ।कंपनी के इंजीनियर इस मशीन की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू ही कर रहे थे कि किसी अधिकारी ने सलाह दी कि स्पीकर साहब को भी बुला लेना चाहिये। यह सुझाव तो अच्छा था लेकिन उसके कहने का ढंग पंडित जी को पसंद नहीं आया ।पंडित नेहरू ने उस अधिकारी को घुड़की देते हुए कहा कि ‘स्पीकर साहब को बुलाया नहीं जाता बल्कि उनके चैंबर में जाकर उनसे निवेदन किया जाता है ।’ पंडित नेहरू तुरंत तेज़ कदमों से सदन के भीतर से स्पीकर साहब के चैंबर पर दस्तक देते हुए बोले,’आ सकता हूं सरदार साहब!’ पंडित नेहरू को अपने सामने देख सरदार हुकम सिंह ने कहा ‘तशरीफ़ लाएं पंडित जी ‘।पंडित जी ने स्पीकर साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें बताया कि ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन इंस्टाल हो गयी है । आप अगर तकलीफ गवारा न करें तो उसका प्रदर्शन देख लिया जाये।’ सरदार हुकम सिंह अपनी कुर्सी से उठकर पंडित नेहरू के साथ सदन में आ गये । इंजीनियरों की सलाह पर सरदार हुकम सिंह अपने आसन पर बैठे और पंडित नेहरू अपनी सदन के नेता वाली सीट पर ।बाकी के लोग कुछ सत्ताधारी और कुछ विपक्ष की सीटों पर जाकर बैठ गये ।मशीन को शुरू करने की विधि स्पीकर साहब,पंडित नेहरू तथा अन्य लोगों को समझा दी गयी थी ।स्पीकर साहब ने जब कहा कि वोटिंग या मत विभाजन ।सभी लोगों ने अपने अपने बटन दबा दिये ।परिणाम वोटिंग मशीन पर आ गया ।इस कवायद को कई बार दोहराया गया ।इस प्रकार ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन का उद्घाटन हुआ था । सरदार हुकम सिंह ने इंजिनीयरो से कहा कि जब तक हमारे ऑफ़िस के लोग पारंगत नहीं हो जाते कम से कम एक सत्र आप सांसदों को इस ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना सिखायें ।

1962-67 का काल कई तरह की घटनाओं-दुर्घटनाओं का समय था ।बेशक लोकसभा के स्पीकर के लिए इम्तिहान की घड़ी थी ।लेकिन सरदार हुकम सिंह ने जिस तरह से हर मौके का बड़ी शिद्दत के साथ मुकाबला किया वह काबिलेतारीफ है ।निस्संदेह उन्हें सदन के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1962 में चीन का भारत पर हमला कर उसके बहुत भीतर तक घुस जाना ।भारत की सेना ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय ज़रूर दिया था लेकिन चीन की स्थिति मज़बूत रही। 1962 में चीन-भारत युद्ध के बाद संसद ने भारत रक्षा अधिनियम, 1962 पास किया जिसमें 156 नियम शामिल थे जो यात्रा,वित्त,व्यापार,संचार,प्रकाशन आदि सहित जीवन के लगभग सभी पहलुओं को विनियमित करते थे । इसके तहत युद्ध की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का भी सरकार को अधिकार था ।इस विधेयक पर संसद में खूब गरमागरम बहस हुई और सरकार को विपक्ष ने उसकी ‘गलत नीतियों’ के लिए घेरा भी लेकिन स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने देश की एकता और अखंडता का हवाला देते हुए स्थिति को संभाल लिया,उसे बेकाबू नहीं होने दिया । तीसरी लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के पास 494 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस के 361 सांसद थे जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के 29, स्वतंत्र पार्टी के 18,भारतीय जनसंघ के 14,प्रजा सोलिस्ट पार्टी के 12,द्र्मुक के 7,एसएसपी के 6 आदि सदस्य थे ।भारी बहुमत होने के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू ने लगातार सदन में बैठकर सदस्यों की चिंताओं को सुना और उनकी आलोचनओं को झेला ।

1962-67 का काल कई तरह की घटनाओं-दुर्घटनाओं का समय था ।बेशक लोकसभा के स्पीकर के लिए इम्तिहान की घड़ी थी ।लेकिन सरदार हुकम सिंह ने जिस तरह से हर मौके का बड़ी शिद्दत के साथ मुकाबला किया वह काबिलेतारीफ है ।निस्संदेह उन्हें सदन के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1962 में चीन का भारत पर हमला कर उसके बहुत भीतर तक घुस जाना ।भारत की सेना ने अपने साहस और बहादुरी का परिचय ज़रूर दिया था लेकिन चीन की स्थिति मज़बूत रही। 1962 में चीन-भारत युद्ध के बाद संसद ने भारत रक्षा अधिनियम, 1962 पास किया जिसमें 156 नियम शामिल थे जो यात्रा,वित्त,व्यापार,संचार,प्रकाशन आदि सहित जीवन के लगभग सभी पहलुओं को विनियमित करते थे । इसके तहत युद्ध की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का भी सरकार को अधिकार था ।इस विधेयक पर संसद में खूब गरमागरम बहस हुई और सरकार को विपक्ष ने उसकी ‘गलत नीतियों’ के लिए घेरा भी लेकिन स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने देश की एकता और अखंडता का हवाला देते हुए स्थिति को संभाल लिया,उसे बेकाबू नहीं होने दिया । तीसरी लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के पास 494 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस के 361 सांसद थे जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के 29, स्वतंत्र पार्टी के 18,भारतीय जनसंघ के 14,प्रजा सोलिस्ट पार्टी के 12,द्र्मुक के 7,एसएसपी के 6 आदि सदस्य थे ।भारी बहुमत होने के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू ने लगातार सदन में बैठकर सदस्यों की चिंताओं को सुना और उनकी आलोचनओं को झेला ।

1961 के आसपास पंजाब में अकाली दल ने पंजाबी सूबा की मांग तेज कर दी ।उन दिनों पंजाब एक ही था अमृतसर से फरीदाबाद और गडगांव तक ।पहले उस समय के अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने स्वर्ण मंदिर में आमरण अनशन रखा ।हालात खासे गंभीर हो गये थे ।ज्यों-ज्यों अनशन आगे बढ़ता जाता सरकार की चिंता बढ़ती जाती थी ।यह मसला खासा पेचीदा था ।सरकार भी जानती थी कि इसका जल्दी हल न होने पर देश में ‘विद्रोह’ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है ।उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रतापसिंह कैरो अलग पंजाबी सूबा के खिलाफ थे । कहीं मास्टर तारा सिंह के अनशन के जारी रहने से पंजाब में तनाव न बढ़ जाये पंडित नेहरू ने पहले तो कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के आधार पर नया राज्य नहीं बनाया जा सकता लेकिन जब हालात बिगड़ने शुरू हो गये तो सरदार हुकम सिंह को इस मसले का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।वह अपने साथ पंडित नेहरू का एक पत्र भी ले कर गये जिसमें उन्होंने मास्टर जी से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था।दूसरी तरफ सरदार हुकम सिंह ने अपनी अकाली दल की पृष्ठभूमि के चलते उन्होंने मास्टर तारा सिंह को विश्वास दिलाया कि पंडित नेहरू जल्द ही इस मुद्दे का हल निकालेंगे लिहाजा मास्टर तारा सिंह ने अपने 48 दिनों का अनशन तोड़ दिया ।लेकिन उनके सिख साथी उनके खिलाफ हो गये । मास्टर तारा सिंह का मामला ‘पंच प्यारों’ को सौंपा गया जिन्होंने मास्टर तारा सिंह को अपराधी घोषित करते हुए कहा कि उन्होंने सिख पंथ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है ।उन्हें शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्षता से बेदखल कर उनके स्थान पर संत फतेह सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया ।

1961 के आसपास पंजाब में अकाली दल ने पंजाबी सूबा की मांग तेज कर दी ।उन दिनों पंजाब एक ही था अमृतसर से फरीदाबाद और गडगांव तक ।पहले उस समय के अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने स्वर्ण मंदिर में आमरण अनशन रखा ।हालात खासे गंभीर हो गये थे ।ज्यों-ज्यों अनशन आगे बढ़ता जाता सरकार की चिंता बढ़ती जाती थी ।यह मसला खासा पेचीदा था ।सरकार भी जानती थी कि इसका जल्दी हल न होने पर देश में ‘विद्रोह’ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है ।उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रतापसिंह कैरो अलग पंजाबी सूबा के खिलाफ थे । कहीं मास्टर तारा सिंह के अनशन के जारी रहने से पंजाब में तनाव न बढ़ जाये पंडित नेहरू ने पहले तो कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के आधार पर नया राज्य नहीं बनाया जा सकता लेकिन जब हालात बिगड़ने शुरू हो गये तो सरदार हुकम सिंह को इस मसले का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।वह अपने साथ पंडित नेहरू का एक पत्र भी ले कर गये जिसमें उन्होंने मास्टर जी से उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था।दूसरी तरफ सरदार हुकम सिंह ने अपनी अकाली दल की पृष्ठभूमि के चलते उन्होंने मास्टर तारा सिंह को विश्वास दिलाया कि पंडित नेहरू जल्द ही इस मुद्दे का हल निकालेंगे लिहाजा मास्टर तारा सिंह ने अपने 48 दिनों का अनशन तोड़ दिया ।लेकिन उनके सिख साथी उनके खिलाफ हो गये । मास्टर तारा सिंह का मामला ‘पंच प्यारों’ को सौंपा गया जिन्होंने मास्टर तारा सिंह को अपराधी घोषित करते हुए कहा कि उन्होंने सिख पंथ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है ।उन्हें शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्षता से बेदखल कर उनके स्थान पर संत फतेह सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया ।

सरदार हुकम सिंह के स्पीकरकाल में ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया । अगस्त, 1963 में आचार्य जे बी कृपलानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जो लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव था ।वह पंडित नेहरू की नीतियों के कटु आलोचक थे । विशेष तौर पर चीन-भारत के बीच युद्ध में भारत की पूरी तैयारी न होने और पंडित नेहरू द्वारा चीन पर अंधविश्वास का फल था जिसने चीन की हिम्मत बढ़ाई थी ।विपक्ष ने मिलकर पंडित नेहरू की नीतियों की खूब बखिया उधेड़ने के प्रयास किए थे लेकिन स्पीकर सरदार हुकम सिंह की दूरदर्शिता ने सदन के माहौल को दूषित होने से बचा लिया । जैसी उम्मीद थी यह प्रस्ताव गिर गया ।

आचार्य जे बी कृपलानी संसद और सांसदों के विशेषाधिकारो को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे ।उनका यह मानना था कि प्रेस को इन विशेषाधिकारो में हस्तक्षेप की छूट नहीं होनी चाहिए । मीडिया में किसी को भी सांसद की निंदा और मानहानि करने का अधिकार नहीं ।’ब्लिट्ज’ साप्ताहिक में कृपलानी के लिए ‘गोबर गणेश’ और ‘विकलांग सनकी’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था ।उन्होंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि ‘ब्लिट्ज’ के प्रधान संपादक रूसी करंजिया को लोकसभा के कटघरे में खड़ा करके उनके पत्र में छपे इस ‘कुकृत्य’ के लिए कम से कम चेतावनी देनी चाहिए ताकि भविष्य में मीडिया अपनी मर्यादा में रहे और सांसदों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे । करंजिया पंडित नेहरू के करीबियों में माने जाते थे ।स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने सांसदों के विशेषाधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए लोकसभा सचिवालय को रूसी करंजिया को लोकसभा के कटघरे में हाज़िर होने का आदेश दिया ।माननीय अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने कोर्ट की तरह एक कटघरा बनाया गया ।उसमें खड़ा करके स्पीकर महोदय उसे चेतावनी देंगे ।सज़ा के एक दिन पहले ही रूसी करंजिया लोकसभा सचिवालय पहुंच गये जहां उन्होंने टेबल ऑफ़िस में लॉबी असिस्टेंट मिस्टर भट्ट से संपर्क किया ।भट्ट ने उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाते हुए वह कटघरा भी दिखाया जहां खड़े होकर उन्हें स्पीकर द्वारा दी जाने वाली सज़ा सुननी थी और उन्हें सिर झुकाकर उसे मंज़ूर कर लेना था ।अगले दिन नीले रंग के सूट में निश्चित समय पर वह संसद भवन पहुंच गये ।लॉबी असिस्टेंट भट्ट ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया ।ठीक ग्यारह बजे स्पीकर साहब ने अपना आसन ग्रहण किया ।उस दिन की कार्यसूची में पहला आइटम रूसी करंजिया को चेतावनी देने का था । सदन खचाखच भरा हुआ था ।प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उपस्थित थे ।लोकसभा में कोर्ट जैसा कटघरा सांसद पहली बार देख रहे थे ।स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने रूसी करंजिया की ओर मुखातिब होकर पूछा: ‘आपका नाम ‘।उत्तर ‘रूसी करंजिया।’ क्या काम करते हैं?स्पीकर का अगला सवाल था ।’ब्लिट्ज’ वीकली का प्रधान संपादक हूं । आपकी अखबार में माननीय सांसद आचार्य कृपलानी के बारे में जो शब्द छपे हैं आपको मालूम कि ये सांसद के विशेषाधिकार का हनन हैं ।’ करंजिया ने सिर झुका लिया ।वाज़े हो कि किसी भी माननीय सदस्य के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न केवल निंदनीय है बल्कि उनके विशेषाधिकारों का हनन भी है जो लंबी सज़ा आकर्षित करता है ।क्योंकि आपका यह पहला अपराध है इसलिए यह सदन आपको चेतावनी देकर इस शर्त पर बरी करता है कि भविष्य में न सिर्फ आप बल्कि पूरा मीडिया जगत सांसदों के खिलाफ अमर्यादित भाषा लिखने और कहने से पहले सौ बार सोचेगा क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है ।’ माननीय अध्यक्ष की इस चेतावनी के बाद रूसी करंजिया ने सिर झुकाकर इस चेतावनी को ‘सज़ा’ के तौर पर स्वीकारा ।अगले दिन देश-विदेश की सभी अखबारों में इस विशेष कोर्ट की सज़ा को मुख्य समाचार के तौर पर छापा गया ।यह 1963 की घटना है ।इसके बाद किसी भी संपादक की लोकसभा के स्पीकर के सामने ऐसी पेशी नहीं हुई ।

आचार्य जे बी कृपलानी संसद और सांसदों के विशेषाधिकारो को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे ।उनका यह मानना था कि प्रेस को इन विशेषाधिकारो में हस्तक्षेप की छूट नहीं होनी चाहिए । मीडिया में किसी को भी सांसद की निंदा और मानहानि करने का अधिकार नहीं ।’ब्लिट्ज’ साप्ताहिक में कृपलानी के लिए ‘गोबर गणेश’ और ‘विकलांग सनकी’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था ।उन्होंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि ‘ब्लिट्ज’ के प्रधान संपादक रूसी करंजिया को लोकसभा के कटघरे में खड़ा करके उनके पत्र में छपे इस ‘कुकृत्य’ के लिए कम से कम चेतावनी देनी चाहिए ताकि भविष्य में मीडिया अपनी मर्यादा में रहे और सांसदों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे । करंजिया पंडित नेहरू के करीबियों में माने जाते थे ।स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने सांसदों के विशेषाधिकार और गरिमा की रक्षा के लिए लोकसभा सचिवालय को रूसी करंजिया को लोकसभा के कटघरे में हाज़िर होने का आदेश दिया ।माननीय अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने कोर्ट की तरह एक कटघरा बनाया गया ।उसमें खड़ा करके स्पीकर महोदय उसे चेतावनी देंगे ।सज़ा के एक दिन पहले ही रूसी करंजिया लोकसभा सचिवालय पहुंच गये जहां उन्होंने टेबल ऑफ़िस में लॉबी असिस्टेंट मिस्टर भट्ट से संपर्क किया ।भट्ट ने उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाते हुए वह कटघरा भी दिखाया जहां खड़े होकर उन्हें स्पीकर द्वारा दी जाने वाली सज़ा सुननी थी और उन्हें सिर झुकाकर उसे मंज़ूर कर लेना था ।अगले दिन नीले रंग के सूट में निश्चित समय पर वह संसद भवन पहुंच गये ।लॉबी असिस्टेंट भट्ट ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया ।ठीक ग्यारह बजे स्पीकर साहब ने अपना आसन ग्रहण किया ।उस दिन की कार्यसूची में पहला आइटम रूसी करंजिया को चेतावनी देने का था । सदन खचाखच भरा हुआ था ।प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उपस्थित थे ।लोकसभा में कोर्ट जैसा कटघरा सांसद पहली बार देख रहे थे ।स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने रूसी करंजिया की ओर मुखातिब होकर पूछा: ‘आपका नाम ‘।उत्तर ‘रूसी करंजिया।’ क्या काम करते हैं?स्पीकर का अगला सवाल था ।’ब्लिट्ज’ वीकली का प्रधान संपादक हूं । आपकी अखबार में माननीय सांसद आचार्य कृपलानी के बारे में जो शब्द छपे हैं आपको मालूम कि ये सांसद के विशेषाधिकार का हनन हैं ।’ करंजिया ने सिर झुका लिया ।वाज़े हो कि किसी भी माननीय सदस्य के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न केवल निंदनीय है बल्कि उनके विशेषाधिकारों का हनन भी है जो लंबी सज़ा आकर्षित करता है ।क्योंकि आपका यह पहला अपराध है इसलिए यह सदन आपको चेतावनी देकर इस शर्त पर बरी करता है कि भविष्य में न सिर्फ आप बल्कि पूरा मीडिया जगत सांसदों के खिलाफ अमर्यादित भाषा लिखने और कहने से पहले सौ बार सोचेगा क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है ।’ माननीय अध्यक्ष की इस चेतावनी के बाद रूसी करंजिया ने सिर झुकाकर इस चेतावनी को ‘सज़ा’ के तौर पर स्वीकारा ।अगले दिन देश-विदेश की सभी अखबारों में इस विशेष कोर्ट की सज़ा को मुख्य समाचार के तौर पर छापा गया ।यह 1963 की घटना है ।इसके बाद किसी भी संपादक की लोकसभा के स्पीकर के सामने ऐसी पेशी नहीं हुई ।

1962-67 के बीच तीन प्रधानमंत्री आये ।27 मई,1964 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया ।13 दिनों तक गुलज़ारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे ।9 जून, 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लेकिन

1962-67 के बीच तीन प्रधानमंत्री आये ।27 मई,1964 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया ।13 दिनों तक गुलज़ारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे ।9 जून, 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लेकिन

11 जनवरी,1966 को उनका अचानक निधन हो जाने से एकबारगी पुन: गुलज़ारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया । 24 जनवरी,1966 को इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनीं ।सरदार हुकमसिंह को स्पीकर के तौर पर इन सभी स्थितियों-परिस्थितयों का सामना करना पड़ा ।1962 में भारत-चीन युद्ध को देखा तो 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच की विभीषका को भी ।इस युद्ध में भारत पाकिस्तान पर हावी रहा ।एचोगिल नहर पार कर भारतीय सेना लाहौर शहर से दस किलोमीटर की दूरी पर ही रह गयी थी।वह पाकिस्तान के बाटा के गोदाम तक पहुंच गयी था।वह स्थान मैंने 1990 की पाकिस्तान यात्रा में देखा था। मेरे पत्रकार मित्र अज़ीज़ सिद्दीक़ी ने बताया था कि यदि युद्धविराम का ऐलान न हुआ होता तो आज लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा होता ।खैर वह तो दूर की कौड़ी थी।1966 में ताशकंद में सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच जो मध्यस्था की उसके फलस्वरूप भारत की सेना को न केवल लाहौर के पास से हटना पड़ा बल्कि सियालकोट के पास स्थित चिकन नेक को भी छोड़ना पड़ा जो सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था ।इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आयी ।यह सुनकर सारा देश स्तब्ध रह गया ।लोकसभा में इस युद्धविराम और ताशकंद समझौते को लेकर इतनी तीखी बहस हुई कि अगर सरदार हुकम सिंह के स्थान पर दूसरा कोई स्पीकर होता तो सांसदों को नियंत्रण में रख पाना मुश्किल होता ।यह तो सरदार हुकम सिंह की सूझबूझ,

दूरदर्शिता और उनकी निष्पक्ष सोच ही थी जिसने सांसदों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने पर मजबूर किया ।1962 और 1965 जैसे दो युद्धों पर सांसदों की प्रतिक्रियाएं कैसी हो सकती हैं इस बात का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है ।

तीसरी लोकसभा में कुछ ऐसे सांसद भी चुनकर आये थे जिन्हें हिंदी भाषण समझने में दिक्कत पेश आती थी ।ऐसे ही कुछ सांसदों को अंग्रज़ी भाषण समझने में परेशानी होती थी।उन्होंने सरदार हुकम सिंह से interpreter यानी दुभाषिया नियुक्त करने की मांग की ।शुरू में हिंदी से अंग्रज़ी और अंग्रज़ी से हिंदी में । दुभाषिए ही नियुक्त करने का फैसला हुआ ।माननीय स्पीकर के इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑफ़िस के मौजूदा कर्मचारियों में से ही दुभाषिए छांटने की कवायद की ।अनुवाद शाखा से कुछ लोगों का चयन हुआ तथा कुछ अन्य ऐसे लोगों के साक्षात्कार हुए जिनमें दुभाषिया बनने के गुण थे ।जहां तक मुझे याद पड़ता है कि करतार सिंह भल्ला,ओम प्रकाश खोसला,मोरारी लाल आदि जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो सीधे अनुवाद शाखा से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन उन्हें हिंदी और अंग्रज़ी दोनों भाषाओं का ज्ञान था ।करतार सिंह भल्ला तो सेक्शन ऑफिसर थे ।उन्हें मुख्य दुभाषिया नियुक्त किया गया ।कुछ लोग अनुवाद शाखा से भी लिए गये ।इसी प्रकार ऑफ़िस से ही अनुवादकों की भरती हुई।उस टेस्ट में मैं भी बैठा ।मेरे समेत करीब दस लोगों ने अनुवादक का टेस्ट पास कर लिया ।लिहाजा दुभाषियों की पहली खेप ऑफ़िस से ही तैयार हो गयी और दफ्तर के अनुवाद कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ी ।मैंने लोकसभा सचिवालय में अनुवादक बनने के बजाय ‘दिनमान’ का उपसंपादक बनना श्रेयस्कर समझा हालांकि मुझ से करीब दस साल की सरकारी नौकरी न छोड़ने की कई शुभचिन्तकों ने सलाह दी थी ।इस प्रकार लोकसभा में दुभाषिया प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय भी सरदार हुकम सिंह को जाता है ।

तीसरी लोकसभा में कुछ ऐसे सांसद भी चुनकर आये थे जिन्हें हिंदी भाषण समझने में दिक्कत पेश आती थी ।ऐसे ही कुछ सांसदों को अंग्रज़ी भाषण समझने में परेशानी होती थी।उन्होंने सरदार हुकम सिंह से interpreter यानी दुभाषिया नियुक्त करने की मांग की ।शुरू में हिंदी से अंग्रज़ी और अंग्रज़ी से हिंदी में । दुभाषिए ही नियुक्त करने का फैसला हुआ ।माननीय स्पीकर के इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑफ़िस के मौजूदा कर्मचारियों में से ही दुभाषिए छांटने की कवायद की ।अनुवाद शाखा से कुछ लोगों का चयन हुआ तथा कुछ अन्य ऐसे लोगों के साक्षात्कार हुए जिनमें दुभाषिया बनने के गुण थे ।जहां तक मुझे याद पड़ता है कि करतार सिंह भल्ला,ओम प्रकाश खोसला,मोरारी लाल आदि जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो सीधे अनुवाद शाखा से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन उन्हें हिंदी और अंग्रज़ी दोनों भाषाओं का ज्ञान था ।करतार सिंह भल्ला तो सेक्शन ऑफिसर थे ।उन्हें मुख्य दुभाषिया नियुक्त किया गया ।कुछ लोग अनुवाद शाखा से भी लिए गये ।इसी प्रकार ऑफ़िस से ही अनुवादकों की भरती हुई।उस टेस्ट में मैं भी बैठा ।मेरे समेत करीब दस लोगों ने अनुवादक का टेस्ट पास कर लिया ।लिहाजा दुभाषियों की पहली खेप ऑफ़िस से ही तैयार हो गयी और दफ्तर के अनुवाद कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ी ।मैंने लोकसभा सचिवालय में अनुवादक बनने के बजाय ‘दिनमान’ का उपसंपादक बनना श्रेयस्कर समझा हालांकि मुझ से करीब दस साल की सरकारी नौकरी न छोड़ने की कई शुभचिन्तकों ने सलाह दी थी ।इस प्रकार लोकसभा में दुभाषिया प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय भी सरदार हुकम सिंह को जाता है ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार हुकम सिंह ने शिरोमणि अकाली दल को पंजाबी सूबा पर शीघ्र फैसला करने का आश्वासन देकर मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन तुड़वाया था,उस पर देश की कुछ अप्रत्याशित परिस्थितयों के चलते काम नहीं हो पाया था ।मई, 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और उसके बाद शास्त्री जी का निधन। भारत-पाक युद्ध से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री ने अक्टूबर,1965 में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर पंजाब और पेप्सू से पंजाबी सूबा के गठन की व्यवहारिकता का पता लगाने का दायित्व सौंपा था ।अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट ने इस समिति ने भाषा के आधार पर पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर अपना निर्णय दिया । इसके फलस्वरूप 1 नवंबर, 1966 को एक अलग पंजाब अस्तित्व में आया और हिंदी भाषी नये राज्य हरियाणा का निर्माण हुआ जिसके लिए वहां के लोगों ने किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया था ।दोनों राज्यों की सीमाएं बाद में निश्चित की गयीं ।

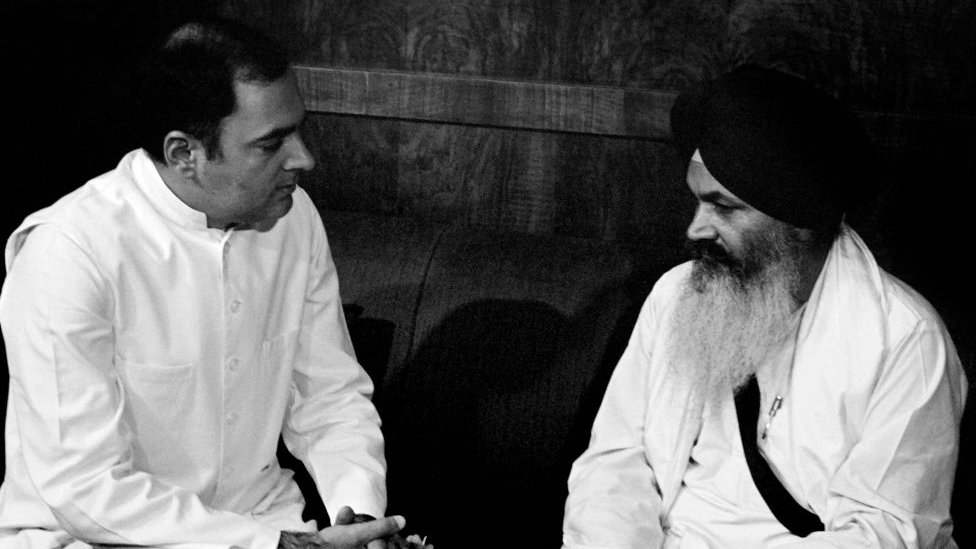

इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 को प्रधानमंत्री बनीं और उन्होंने भी सरदार हुकम सिंह को वैसा ही आदर और सम्मान दिया जैसा उन्हें पंडित नेहरू और शास्त्री जी के समय में प्राप्त था ।दरअसल सरदार हुकम सिंह जिस गरिमा, कार्यकुशलता और निष्पक्षता से सदन की कार्यवाही का संचालन करते थे उससे न तो सत्तारूढ़ और न ही प्रतिपक्ष को कभी कोई शिकायत थी । प्रतिपक्ष उन्हें शायद ‘अपनों में से एक’ माना करता था क्योंकि वह खाँटी के कांग्रेसी नहीं थे ।जहां तक उसके संसदीय नियमों और परिपाटियों के पालन का संबंध है उस बाबत शायद ही किसी को शिकायत रहती हो ।मुझे लगता है कि देश के संसदीय इतिहास में सरदार हुकम सिंह एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1962 और 1965 के युद्धों से उत्पन्न सांसदों की भावनाओं और सरकार के प्रति उनके तीखे प्रहारो और आलोचनाओं को झेला हो और फिर भी उनके खिलाफ किसी को कोई शिकायत न रही हो ।उन्होंने तीन-तीन प्रधानमंत्रियों के साथ निर्विघ्न काम किया ।उनके समय ही डिफेंस ऑफ़ इंडिया कानून,1962 पास हुआ, पंजाबी सूबा की मांग को लेकर आमरण अनशन करने वाले अकाली नेताओं को तार्किक तरीके से समझाया और आखिर में उनके नेतृत्व में गठित संसदीय समिति ने पंजाब पेप्सू राज्य में से अलग पंजाब और हरियाणा के तौर पर दो अलग राज्यों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई ।इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों और चुनौतियों के बावजूद सरदार हुकम सिंह ने अपने पद की मर्यादा और गरिमा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया ।उनकी इन्हीं गुणों के चलते ही पंडित नेहरू के ये शब्द कितने सटीक थे ‘सरदार साहब आपको स्पीकर चुनकर यह सदन अपने आपको सम्मानित कर रही है ।’

इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 को प्रधानमंत्री बनीं और उन्होंने भी सरदार हुकम सिंह को वैसा ही आदर और सम्मान दिया जैसा उन्हें पंडित नेहरू और शास्त्री जी के समय में प्राप्त था ।दरअसल सरदार हुकम सिंह जिस गरिमा, कार्यकुशलता और निष्पक्षता से सदन की कार्यवाही का संचालन करते थे उससे न तो सत्तारूढ़ और न ही प्रतिपक्ष को कभी कोई शिकायत थी । प्रतिपक्ष उन्हें शायद ‘अपनों में से एक’ माना करता था क्योंकि वह खाँटी के कांग्रेसी नहीं थे ।जहां तक उसके संसदीय नियमों और परिपाटियों के पालन का संबंध है उस बाबत शायद ही किसी को शिकायत रहती हो ।मुझे लगता है कि देश के संसदीय इतिहास में सरदार हुकम सिंह एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1962 और 1965 के युद्धों से उत्पन्न सांसदों की भावनाओं और सरकार के प्रति उनके तीखे प्रहारो और आलोचनाओं को झेला हो और फिर भी उनके खिलाफ किसी को कोई शिकायत न रही हो ।उन्होंने तीन-तीन प्रधानमंत्रियों के साथ निर्विघ्न काम किया ।उनके समय ही डिफेंस ऑफ़ इंडिया कानून,1962 पास हुआ, पंजाबी सूबा की मांग को लेकर आमरण अनशन करने वाले अकाली नेताओं को तार्किक तरीके से समझाया और आखिर में उनके नेतृत्व में गठित संसदीय समिति ने पंजाब पेप्सू राज्य में से अलग पंजाब और हरियाणा के तौर पर दो अलग राज्यों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई ।इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों और चुनौतियों के बावजूद सरदार हुकम सिंह ने अपने पद की मर्यादा और गरिमा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया ।उनकी इन्हीं गुणों के चलते ही पंडित नेहरू के ये शब्द कितने सटीक थे ‘सरदार साहब आपको स्पीकर चुनकर यह सदन अपने आपको सम्मानित कर रही है ।’

(अगले पोस्ट में जारी)